Dans notre société contemporaine, marquée par une accélération technologique et une emprise croissante sur l’environnement, une méconnaissance profonde persiste quant à la force et à la puissance intrinsèque de la Nature. Depuis des milliards d’années, la vie sur Terre évolue selon des principes d’équilibre dynamique, où la Nature agit comme un régulateur infaillible, empêchant toute croissance exponentielle d’une espèce au détriment des autres. Pourtant, l’humanité, dans son hubris, perturbe ce mécanisme ancestral, risquant de nous conduire collectivement vers une impasse irréversible. Il est urgent de reconnaître cette réalité et d’adopter une modestie absolue face à la suprématie de la Nature – non par défaitisme, mais par sagesse pragmatique, dans notre propre intérêt de survie.

Les Mécanismes Ancestraux de Régulation Naturelle

La Nature n’a jamais toléré les déséquilibres durables. Dès l’apparition de la vie sur notre planète, il y a environ 3,8 milliards d’années, elle a déployé une arsenal sophistiqué pour maintenir l’harmonie entre les espèces. Considérons les faits biologiques et écologiques bien établis :

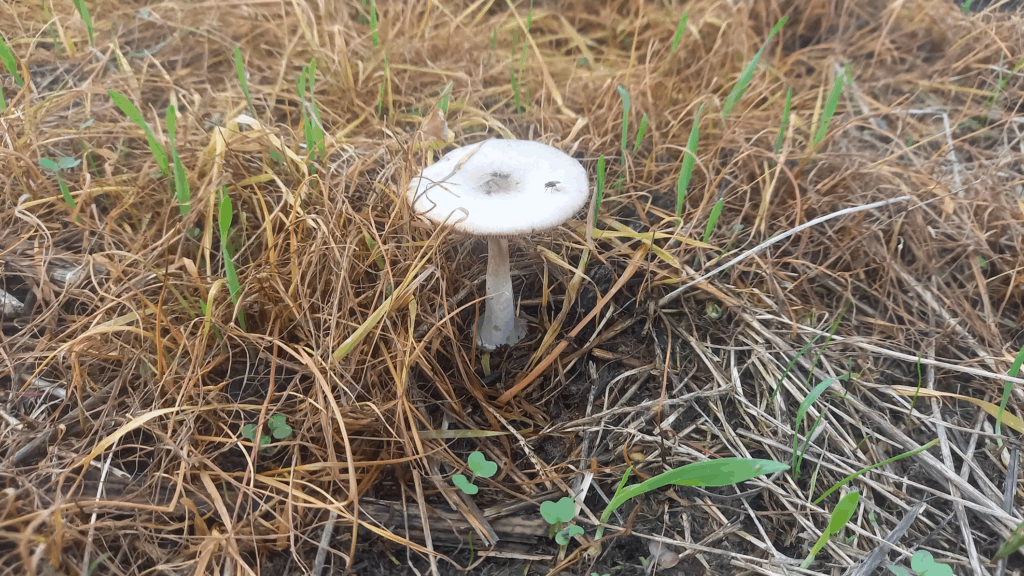

- Les agents microbiens : Bactéries, virus, microbes et champignons jouent un rôle pivotal. Par exemple, lors d’une surpopulation de lapins en Australie au XIXe siècle (introduits par l’homme), des épidémies comme la myxomatose ont décimé les populations excédentaires, rétablissant l’équilibre en quelques années. Ces micro-organismes, invisibles à l’œil nu, agissent avec une précision redoutable, ciblant les espèces dominantes pour préserver la biodiversité.

- Les prédateurs et les chaînes trophiques : Dans les écosystèmes intacts, comme les forêts boréales ou les savanes africaines, les loups régulent les cerfs, empêchant la surconsommation de végétation qui mènerait à l’érosion des sols et à l’effondrement de l’habitat. L’absence de prédateurs, souvent causée par l’intervention humaine (chasse excessive), provoque des cascades trophiques : explosion d’herbivores, dégradation des écosystèmes, et finalement un collapse systémique.

- Les facteurs abiotiques et cycliques : Sécheresses, inondations, incendies naturels ou variations climatiques agissent comme des « reset » périodiques. Les feux de forêt en Californie, par exemple, éliminent les espèces invasives et favorisent la régénération, maintenant un cycle vertueux observé depuis des millénaires.

Ces outils ne sont pas aléatoires ; ils forment un système auto-régulé, où chaque espèce en extension déclenche une réponse proportionnée. Des études en écologie, comme celles du modèle de Lotka-Volterra, démontrent mathématiquement cette oscillation prédatrice-proie, assurant une stabilité à long terme. La Nature, en somme, opère avec une intelligence distributive, sans intervention extérieure, depuis que la vie a émergé des océans primordiaux.

L’Intervention Humaine :

Une Perturbation Inédite

L’humanité représente une anomalie dans cette équation millénaire. Contrairement aux autres espèces, nous avons amplifié notre impact par la technologie, l’agriculture intensive, l’urbanisation et l’exploitation des ressources. Nos actions, souvent négatives, court-circuitent les régulateurs naturels :

- En agriculture : L’usage massif de pesticides et d’antibiotiques élimine les microbes et insectes régulateurs, favorisant des monocultures vulnérables. Résultat : résistances bactériennes (comme le MRSA) et effondrements de populations pollinisatrices, menaçant la sécurité alimentaire mondiale.

- En médecine : La surprescription d’antibiotiques a créé des super-bactéries, contournant le rôle naturel des microbes dans le contrôle des pathogènes humains.

- En environnement : La déforestation amazonienne supprime les prédateurs et altère les cycles hydrologiques, provoquant des déséquilibres qui se propagent globalement via le changement climatique.

Ces perturbations ne sont pas isolées ; elles s’appliquent à presque tous les domaines – de la pêche industrielle épuisant les stocks océaniques à l’urbanisation favorisant les espèces invasives comme les rats ou les pigeons. L’homme, en cherchant à dominer, ignore que la Nature a toujours « gagné » à long terme : les dinosaures ont dominé 165 millions d’années avant une extinction massive, rappelant que nulle espèce n’échappe à la régulation.

Vers une Impasse Inévitable sans Modestie

Sans une humilité radicale, nous nous dirigeons vers des scénarios catastrophiques. La pandémie de COVID-19 illustre parfaitement : un virus, outil naturel de régulation, a exploité nos densités urbaines et nos déplacements massifs pour se propager, causant des millions de morts et des disruptions économiques. De même, le réchauffement climatique active des « boucles de rétroaction » naturelles – dégel du pergélisol libérant du méthane, acidification des océans tuant les coraux – qui accélèrent notre propre déclin.

Des rapports scientifiques, tels que ceux du GIEC ou de l’IPBES, confirment que 1 million d’espèces sont menacées d’extinction du fait de l’activité humaine, perturbant les équilibres qui nous sustentent (oxygène, eau pure, sols fertiles).

Ignorer cela mène à une impasse : famines, migrations massives, conflits pour les ressources. La modestie n’est pas une option morale ; c’est une nécessité évolutive.

Appel à l’Action :

Une Modestie Pragmatique

Pour éviter cette trajectoire, notre société doit internaliser cette leçon : la Nature est infiniment plus puissante que nos inventions. Adoptons des pratiques alignées sur ses principes :

- Restaurer les écosystèmes (reboisement, corridors écologiques).

- Réduire les interventions chimiques au profit de l’agroécologie.

- Limiter notre empreinte démographique et consumériste.

En somme, soyons modestes : observons, apprenons et coopérons avec la Nature plutôt que de la défier. C’est dans cette alliance que réside notre salut. L’humanité n’est qu’un passager temporaire sur cette planète ; la Nature, elle, est éternelle.

SCV LUCIEN SÉGUY :

Pour une réflexion approfondie sur l’harmonie avec notre monde vivant.

L’Agriculture dite Moderne :

Une Illustration Parfaite du Défi à la Puissance Régulatrice de la Nature

Dans le cadre de notre réflexion sur la méconnaissance de la force de la Nature, l’agriculture industrielle contemporaine offre un exemple criant de perturbation des mécanismes ancestraux d’équilibre.

Là où la Nature a toujours régulé les sols, les cycles nutritifs et les populations d’organismes par des processus auto-entretenus, l’homme impose des pratiques qui épuisent, polluent et gaspillent, court-circuitant les outils régulateurs (microbes, champignons, prédateurs du sol) au risque d’un effondrement systémique.

Une analyse précise révèle comment ces dérives nous placent en opposition directe avec la logique naturelle, rendant urgent un retour à la modestie.

1. Le Sol Agricole :

De Vivant à Mort par Surexploitation

Le sol n’est pas un simple substrat inerte ; c’est un écosystème vivant, abritant des milliards de micro-organismes par gramme – bactéries fixatrices d’azote, mycorhizes symbiotiques, vers de terre aérateurs. La Nature le régule depuis des millénaires via des cycles lents mais efficaces : décomposition des matières organiques, minéralisation, humification.

Pourtant :

- Labour intensif et érosion :

- Le travail mécanique répété (charrues, déchaumeuses) détruit la structure agronomique, expose la matière organique à l’oxydation et favorise l’érosion.

- Selon la FAO, 33 % des sols agricoles mondiaux sont dégradés, perdant 24 milliards de tonnes de terre fertile par an – un rythme 100 fois supérieur à la régénération naturelle.

- Monocultures épuisantes : Rotation absente ou réduite (maïs-soja année après année) épuise les nutriments spécifiques, forçant l’ajout massif d’engrais chimiques. Résultat : acidification des sols (pH descendant sous 5,5 dans de nombreuses régions), rendant les terres stériles à long terme.

La Nature répond déjà : apparition de « mauvaises herbes » résistantes, pullulations d’insectes ravageurs (doryphores, pucerons) que les prédateurs naturels ne contrôlent plus faute d’habitat. Ignorer cela revient à défier un régulateur qui a toujours limité les excès.

2. Gaspillage des Matières Organiques :

Priver la Nature de son Carburant

La décomposition des résidus végétaux et animaux est le cœur du cycle carboné naturel. Un sol en équilibre reçoit annuellement 2 à 5 tonnes de matière organique par hectare via feuilles mortes, excréments, cadavres – alimentant le « sol vivant ».

- Exportation systématique :

- Récolte intégrale (pailles brûlées ou exportées pour biomasse), élevage intensif confinant les déjections en fosses (au lieu de les épandre), urbanisation des terres périphériques : le sol est privé de son apport organique.

- En Europe, le taux de matière organique des sols labourés a chuté de 2-3 % en 1950 à moins de 1 % aujourd’hui dans bien des cas.

- Conséquence :

- Perte de la capacité de rétention d’eau (1 % de MO retient 150 000 L d’eau/ha), effondrement de la vie microbienne, dépendance accrue aux intrants. La Nature, frustrée, active ses correctifs : désertification (Sahel, Midwest américain), où les sols nus deviennent vulnérables aux vents et aux pluies.

3. Pollutions à Outrance : Paralyser les Outils Microbiens de la NatureLes pesticides, herbicides et fongicides sont conçus pour tuer – mais ils tuent aussi les régulateurs naturels :

- Antibiorésistance dans les sols : Les antibiotiques issus des élevages intensifs (70 % de la consommation mondiale) s’infiltrent dans les sols, sélectionnant des bactéries résistantes. Des études (Nature Reviews Microbiology, 2023) montrent que 50 % des sols agricoles européens portent des gènes de résistance transférables à l’homme.

- Disparition des mycorhizes :

Le glyphosate (herbicide) et les fongicides (ex. mancozèbe, azoxystrobine) perturbent les champignons symbiotiques. Le glyphosate réduit indirectement la colonisation mycorhizienne en privant le champignon de sucres (via la baisse de photosynthèse de la plante) et en altérant les signaux racinaires (strigolactones). Les fongicides tuent directement certains champignons du sol.

→ Conséquence : Réduction de 20 à 40 % de la colonisation mycorhizienne (Frontiers in Microbiology, 2020 ; Plant and Soil, 2018). Sans eux, les cultures perdent leur accès au phosphore naturel et deviennent dépendantes des engrais solubles, créant un cercle vicieux.

La Nature contre-attaque : explosion de pathogènes fongiques résistants (Fusarium, Pythium), maladies racinaires, rendements en chute libre malgré les intrants.

4. Gaspillage Énergétique pour Détruire Mécaniquement les Sols

L’agriculture conventionnelle consomme 10 fois plus d’énergie fossile qu’elle ne produit en calories alimentaires (ratio énergie sortie/entrée ≈ 0,1 pour le maïs industriel aux USA).

Cette énergie sert principalement à :

- Labour profond : Tracteurs de 300 CV compactent les sols sous 30 cm, créant des semelles de labour imperméables. Résultat : stagnation de l’eau, asphyxie racinaire, nécessité de drainages artificiels.

- Synthèse des engrais : Le procédé Haber-Bosch (azote) consomme 1-2 % de l’énergie mondiale annuelle pour produire un nutriment que les légumineuses fixaient gratuitement via Rhizobium.

Pendant ce temps, la Nature propose des alternatives gratuites : vers de terre aérant 50 tonnes de terre/ha/an, bactéries dénitrifiantes recyclant l’azote, couverts végétaux protégeant du ruissellement.

5. Vers l’Impasse : Quand la Nature Reprend ses Droits

Les signes avant-coureurs sont là :

- Dust Bowl 2.0 : Érosion massive dans les Grandes Plaines américaines, où les sols labourés s’envolent littéralement.

- Crises alimentaires :

- En Inde, 40 % des terres du Punjab sont dégradées par la surexploitation du riz-blé, menaçant 500 millions de personnes.

- Effondrement des rendements :

- Malgré la « révolution verte », les gains stagnent depuis 20 ans (FAO, 2024), tandis que les intrants augmentent.

La Nature ne négocie pas.

Elle a déjà régulé des civilisations entières :

- Les Mayas, par surexploitation agricole (défrichement intensif, monocultures de maïs sur sols karstiques fragiles), ont vu leurs sols s’épuiser en quelques siècles, provoquant famines, guerres internes et abandon des cités (Tikal, Copán) vers 900 ap. J.-C.

- La zone agricole méditerranéenne, comme l’évoque régulièrement le microbiologiste Marc André Selosse (Jamais seul, 2017 ; conférences INRAE), illustre une dégradation continue sur plus de 5 000 ans (croissant fertile)

→ Antiquité : déforestation massive (chênes, oliviers sauvages) pour vignes et céréales → érosion des sols argileux.

→ Époque romaine : terrasses abandonnées → ravinement des collines.

→ XXe siècle : labour mécanisé + engrais azotés → salinisation (Espagne, Italie du Sud), perte de 70 % de la matière organique en 50 ans (Selosse, 2022).

→ Aujourd’hui : désertification active (Crète, Andalousie) où les sols, autrefois fertiles grâce à leurs mycorhizes et bactéries fixatrices, ne retiennent plus l’eau ni les nutriments.

Résultat : rendements en chute libre malgré l’irrigation, incendies ravageurs (Grèce 2021, Portugal 2023), et migration rurale forcée.

Nous ne faisons que reproduire l’erreur, à l’échelle planétaire.

6. Solutions Concrètes :

S’Aligner sur la Logique Naturelle

Pour éviter l’impasse, l’agriculture doit redevenir une collaboration intelligente avec la Nature – non une version édulcorée de l’industriel, mais une agroécologie systémique qui restaure les régulateurs naturels sur 100 % de la surface productive.

- Semis direct sous couvert végétal permanent : Zéro labour, couverts vivants ou morts (seigle, trèfle, vesce, radis) pour protéger, structurer et nourrir le sol en continu.

→ Attention : l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS) classique repose souvent sur le glyphosate pour gérer les adventices. Ce n’est pas une solution durable. - Lutte contre les adventices par plantes de service, par des plantes complices comme nous le montre la Nature.

Des associations culturales intelligentes (ex. sorgho + niébé, maïs + haricot rampant, blé + féverole) transforment les « mauvaises herbes » en alliées fonctionnelles : - Fonctions hallélophatiques très intéressantes de certaines espèces

- Couvert concurrentiel → étouffement naturel des adventices.

- Exudats racinaires stimulants → activation des mycorhizes.

- Résidus riches en carbone → nourriture pour le sol vivant.

→ Résultat : baisse importante des herbicides chimiques, adventices contrôlées biologiquement, rendements stabilisés.

- Compostage et retour intégral des déjections animales mais surtout humaines …

100 % des matières organiques locales (pailles, fumiers, résidus) réintégrées au cycle → +1 à 2 % de MO en 5 ans. - Agroécologie systémique :

Rotations complexes, associations culturales, haies périphériques pour accueillir prédateurs et pollinisateurs dans la zone proche (bénéfice local). - → Mais la technique SCV LUCIEN SÉGUY va plus loin :

Elle biodiversifie l’ensemble de la surface agricole utile, pas seulement les bordures.- Couverts multi-espèces (10 à 20 plantes/ha) sur 100 % du champ.

- Plantes de service intégrées à la culture principale (ex. Brachiaria , chicorées, légumineuses entre les rangs de maïs).

- Biodiversité fonctionnelle active partout : nématodes prédateurs, champignons antagonistes, insectes auxiliaires dans chaque mètre carré.

→ Performances mesurées (CIRAD, Brésil) : - +30 % de rendement sans intrants chimiques.

- +50 % de biomasse souterraine (racines + mycorhizes).

- Zéro érosion, sols vivants, résilience climatique.

- Très économe en énergie fossile.

Des fermes en SCV LUCIEN SÉGUY (Brésil, Madagascar, France) prouvent que travailler avec la Nature, sur toute la surface, est plus efficace, plus résilient et plus rentable que n’importe quel système chimico-mécanique.

Conclusion :

L’Agriculture, Miroir de notre Hubris

L’agriculture industrielle est le symptôme le plus visible de notre déconnexion. En surexploitant les sols, gaspillant les matières organiques, polluant les régulateurs microbiens et brûlant de l’énergie pour détruire ce que la Nature construit patiemment, nous défions un système qui a régulé la vie pendant 3,8 milliards d’années. Le prix à payer n’est pas théorique : c’est la stérilité de nos terres, la faim de nos enfants, l’effondrement de notre civilisation.

La modestie n’est pas une faiblesse : c’est la seule stratégie viable. Apprenons à observer le sol comme un allié vivant, à imiter ses cycles plutôt qu’à les briser. L’avenir de l’agriculture – et de l’humanité – dépend de cette réconciliation.

Les Maladies Animales : Symptômes d’un Déséquilibre Écologique

Les épidémies animales — qu’elles touchent les élevages industriels ou les populations sauvages — sont souvent interprétées comme des fatalités biologiques. En réalité, elles révèlent des erreurs de gestion écologique, liées à une méconnaissance de la régulation naturelle des populations.

1. Les Élevages Concentrés : Laboratoires de Pathogènes

Dans la Nature, la densité est l’un des régulateurs majeurs des maladies : lorsqu’une population animale devient trop dense, les maladies limitent naturellement sa croissance. Mais l’homme, en concentrant des milliers d’animaux génétiquement identiques dans des espaces confinés, supprime ce mécanisme de régulation naturelle.

- Grippe aviaire, peste porcine africaine, fièvre aphteuse, dermatose nodulaire contagieuse : autant de maladies dont l’ampleur actuelle découle de la promiscuité et de la standardisation génétique.

→ Les virus et bactéries y trouvent un terrain idéal : peu de diversité immunitaire, conditions de stress chronique, circulation d’air confinée.

→ La Nature “réagit” en sélectionnant des agents pathogènes plus résistants et plus virulents. - Utilisation excessive d’antibiotiques et de vaccins préventifs : en voulant “contrôler” le vivant plutôt que d’en restaurer l’équilibre, on crée des super-pathogènes.

Exemple : le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (MRSA), désormais présent dans 60 % des élevages porcins européens, a franchi la barrière homme-animal.

Ce n’est pas une fatalité biologique, mais une erreur de conception systémique : nous avons remplacé les prédateurs, les cycles migratoires et la diversité génétique par la confinement, l’uniformité et la surproduction.

2. La Faune Sauvage : Victime Collatérale et Révélatrice

Les maladies touchant les animaux sauvages traduisent elles aussi des déséquilibres provoqués par l’humain.

- La dermatose nodulaire des bovins sauvages et domestiques, la rage du renard, ou encore la tuberculose chez les blaireaux et cerfs montrent comment la fragmentation des habitats et la disparition des prédateurs perturbent les équilibres trophiques.

→ Quand les prédateurs naturels (loups, lynx, rapaces) disparaissent, certaines espèces deviennent trop nombreuses, facilitant la propagation des maladies endémiques.

→ La Nature aurait régulé ces populations ; l’homme, par peur ou ignorance, maintient des déséquilibres chroniques. - Exemple frappant : la grippe aviaire hautement pathogène (H5N1).

- Ce virus circulait autrefois à bas bruit dans les populations d’oiseaux sauvages, sans mortalité massive. C’est l’intensification avicole industrielle (élevages massifs d’oies et de poulets) qui a favorisé sa mutation, avant qu’il ne se propage aux oiseaux migrateurs — devenus à leur tour vecteurs planétaires.

- Mais un autre facteur aggrave aujourd’hui sa diffusion : la prolifération incontrôlée de certaines espèces sauvages.

- Prenons le cas des grues (Grus grus), dont les effectifs ont explosé en Europe en raison de politiques de protection bien intentionnées mais non accompagnées d’évaluations écologiques régulières. Leur surnombre sur des zones d’hivernage restreintes — lacs, zones humides, plaines céréalières — favorise la promiscuité, le stress et la contamination croisée par des virus comme le H5N1.

- Ce phénomène illustre une erreur récurrente : protéger sans réguler, c’est parfois substituer un déséquilibre à un autre. Sans suivi des densités, des flux migratoires et des interactions entre espèces sauvages et domestiques, la “protection” peut devenir un facteur de vulnérabilité sanitaire.

- Là encore, la Nature tente d’opérer sa régulation : une densité excessive appelle des mécanismes de limitation — maladies, baisse de reproduction, déplacements forcés — que nous prenons pour des catastrophes, alors qu’ils ne sont que des réponses écologiques à un excès.

→ La frontière entre élevage et faune sauvage s’est effondrée, conséquence d’un système clos incapable d’intégrer la dynamique naturelle.

3. La “Non-Régulation” : Conséquence d’une Perte de Culture Écologique

Certaines maladies animales s’étendent simplement parce que nous avons cessé de comprendre les cycles écologiques.

Beaucoup d’interventions humaines sont guidées par la peur, la méconnaissance ou des intérêts économiques, et non par une compréhension du rôle régulateur des prédateurs, des parasites et de la diversité.

- L’élimination systématique de prédateurs ou d’animaux “nuisibles” (renards, sangliers, loups, corvidés) désorganise la pyramide écologique.

- Les surpopulations artificielles de gibiers (cerfs, sangliers) nourries pour la chasse favorisent la propagation de maladies comme la peste porcine.

- Les élevages sans rotation ni diversité sont des “points chauds” épidémiques permanents.

Ce sont bien des erreurs de gestion, issues d’une lecture fragmentée de la Nature, où l’on cherche à supprimer les symptômes plutôt qu’à comprendre les causes.

4. Leçons de la Nature : La Santé comme Équilibre

La santé — humaine, animale, écologique — ne peut être isolée. Le concept de One Health (une seule santé) traduit aujourd’hui cette évidence :

Il n’y a pas de santé humaine possible sans écosystèmes sains, sans faune régulée, sans sols vivants.

La Nature enseigne que la prévention véritable repose sur la diversité, la sobriété et la circulation (de l’air, de l’eau, des gènes, des organismes).

Restaurer les équilibres naturels — plutôt que de les combattre — est la seule prophylaxie durable.

SCVLCIENSEGUY – Pour une agriculture respectueuse de la puissance silencieuse de la Nature.

Texte mis à jour le 02/11/2025 –